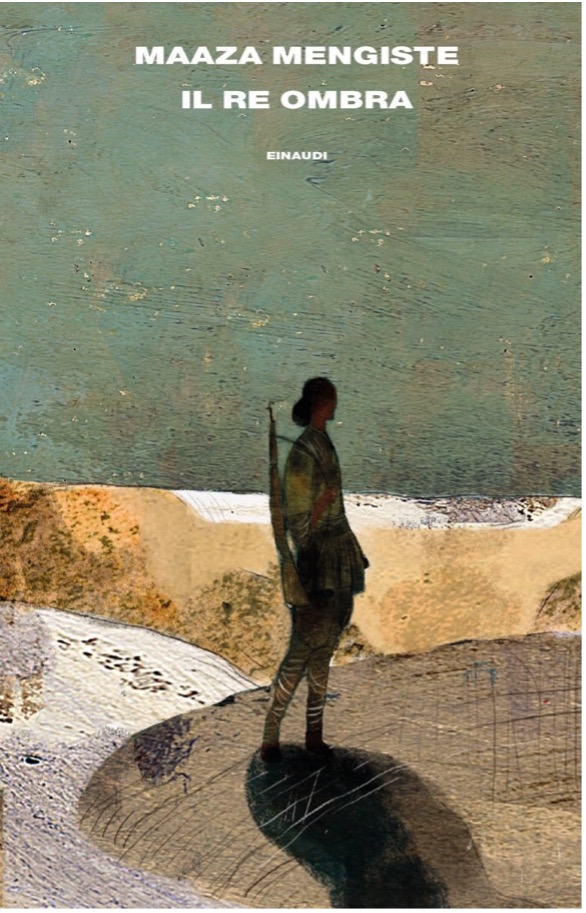

Il Re Ombra

Maaza Mengiste

(2019)

Einaudi

Quella raccontata da Mengiste nel suo memoir sul massacro d’Etiopia del 1935 è una storia dell’orrore. Di un orrore reale, storicamente avvenuto, che ha al suo centro la figura del doppio, metafora letteraria per lo scambio: l’imperatore in esilio, Hailé Selassié, viene sostituito in battaglia dal re ombra, un giovane bracciante identico a lui nell’aspetto che viene difeso strenuamente da due soldatesse guardie del corpo; i prigionieri di guerra vengono spinti giù da un dirupo in cambio di una fotografia scattata nel momento della caduta; i fucili vengono ceduti dagli uomini alle loro schiave, che ne hanno bisogno per difendersi, al prezzo di una prestazione sessuale; l’iprite, gas tossico usato come arma chimica, viene lanciato dagli aeroplani italici per rappresaglia alla resistenza armata contadina etiope.

La letteratura è una forma che accoglie, mette ordine nel caotico contenuto della storia. Forse solo leggendo narrazioni come questa possiamo davvero avvicinarci alla comprensione di quello che è stato e che continua, inesorabilmente, a ripetersi.

Il colonialismo italiano è probabilmente uno degli esempi storicamente meglio riusciti di autocensura. Gli italiani stessi non conoscono la propria storia, che è una collezione di rapine, stupri e dispotismo militarizzato analoga a quella di cui si sono rese protagoniste le altre nazioni europee coloniali.

Oltre a raccontare la storia di un popolo, quello etiope, e della sua resistenza alla brutale oppressione italiana, il libro di Mengiste racconta anche la vicenda personale di Hirut, giovane donna che lavora come domestica in casa di una famiglia della nobiltà contadina. Il lettore assiste – proprio come se fosse lo spettatore di un film: l’autrice ha costruito un sinestetico gioco di rimandi tra scrittura e arte visiva, un documentario da leggere – alla tormentata evoluzione del suo personaggio, nei suoi faticosi e spesso sfortunati tentativi di divincolarsi dalla prigione dilemmatica in cui la guerra la costringe. Nella seconda parte del racconto, la ragazza esce dalla mortifera logica del compromesso compiendo una scelta radicale: decide di fare di sé stessa un’arma, lasciandosi la schiavitù alle spalle. In quanto donna ha dovuto subire un duplice sistema di oppressione: quello maschile, dei suoi padroni; quello coloniale, degli eserciti occupanti. Entrambi i sistemi, non va dimenticato, rispondono ad uno solo: il capitalismo nella sua veste coloniale.

“Non c’è altra scelta che andare avanti. Non c’è via d’uscita se non attraverso”: Hirut è perfettamente consapevole di poter morire. Da un certo punto in avanti, la morte viene addirittura invocata. Ma, come bene aveva notato il colonnello Fucelli – alias Rodolfo Graziani – agli etiopi, come a tutti i popoli brutalizzati dalla dominazione coloniale, non importa di morire. Non è la morte del singolo individuo che cambia il corso della storia. Purché a sopravvivere sia la memoria, in questo romanzo rappresentata dalle fotografie scattate dall’ingenuo soldato veneziano Ettore Navarra, i cui scatti diventano, a seconda dell’interpretazione dei soggetti fra le cui mani passano, strumento di propaganda fascista o testimonianza delle torture operate dai coloni nei campi di sterminio. In questo senso, il popolo palestinese, ha una lezione da insegnare a tutti gli altri: un secolo di pulizia etnica non è riuscito ad annientare la più resistente memoria collettiva.

Prima di essere scaraventati giù dalla rupe di Debarq, i prigionieri etiopi pronunciano il loro nome. A chiederglielo è la cuoca, una schiava che con Hirut per anni aveva condiviso la medesima prigione domestica. Compare sulla scena come un deus ex machina, togliendo ai condannati ogni speranza di essere ricordati per il loro inutile sacrificio, ma, al contempo, facendosi lei stessa carico di conservare una traccia di ciò che sono stati. Quando la guerra sarà finita, pronunceremo tutti i vostri nomi, dice, li costringeremo ad ammettere i loro crimini. Non potranno cambiare la storia, non potranno rendere vera la loro mistificazione.

“La memoria è un dono divino. È vasta e labirintica […] un edificio con molte stanze […] Nulla sparisce. Tutto è sempre a portata di mano”. All’interno di una delle stanze della grande casa della memoria Il Re Ombra di Maaza Mengiste è un mobile di un certo valore.

Lascia un commento