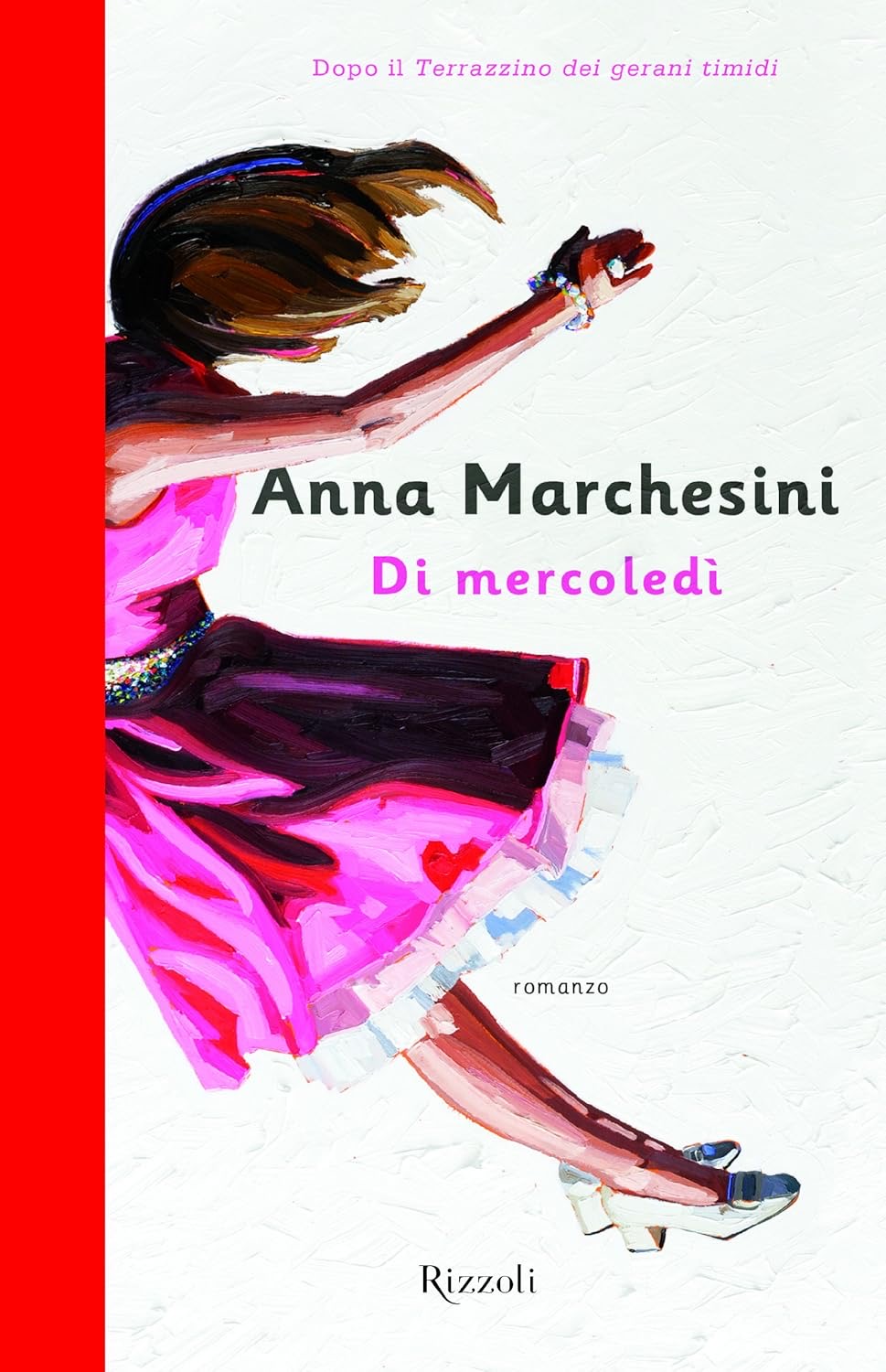

Di mercoledì

Anna Marchesini

(2012)

Rizzoli

Anna Marchesini – lo sanno in pochi – è stata una grande scrittrice italiana. Morta prematuramente, all’età di sessantadue anni, è conosciuta soprattutto come attrice comica. Ma, come tutti i grandi comici, dietro alla maschera del pagliaccio, nascondeva un animo estremamente sensibile. È quest’animo che fuoriesce dalla sua penna, raffinata e al contempo diretta, tagliente. Audace.

Nel suo secondo romanzo, pubblicato per la prima volta nel 2012, la Marchesini compie una vera e propria impresa: spogliare tre donne, esibendole nella loro nudità più integrale. Non sono i loro corpi, però, che l’autrice mette in mostra, bensì i loro animi. O, per usare un termine meno romantico, le loro interiorità.

La prima, Else, è una introversa, malinconica. Incapace di uscire dal gorgo dei suoi sensi di colpa verso il padre e annullata dalla morte della madre, non ha di meglio da fare che andare da una psicoterapeuta. Tuttavia non saranno tanto le sedute psicanalitiche a farla risvegliare dalla sua opprimente catatonia, ma l’ambiente dove esse si svolgono. È infatti nel condominio dove si reca tutti i mercoledì dalla psicologa che Else incontra Zelda, la seconda protagonista femminile del romanzo.

Zelda, al contrario di Else, è una donna disinibita, semplice. Che parla come mangia. È stato il marito a persuaderla a farsi ascoltare da “uno bravo”. Ma lei non è convinta di aver bisogno di farsi analizzare. Scoprirà, contrariamente alla sua opinione, che parlare con qualcuno le fa bene. La diverte, persino.

La terza protagonista del racconto della Marchesini non è presente sulla scena. Eterea – come l’omonima madre di cristologica ascendenza – si presenta al lettore come una presenza sospesa fra la vita e la morte. Eppure Maria, per quanto la sua figura sia sfuggente, è in grado, semplicemente evocata, di far incontrare due persone. Else e Zelda si conoscono e stringono un forte legame di amicizia proprio grazie a lei.

Forse non era nelle intenzioni della Marchesini, ma nel finale del romanzo è difficile non pensare a Dante, alla sua Commedia. Come l’autore fiorentino, l’autrice studia e crea una lingua che si fa via via più rarefatta, come si conviene ad un linguaggio che tenti di trascrivere l’inesprimibile.

Tutte e tre le protagoniste hanno in comune una difficoltà nel comprendere le persone e le cose che sono loro più vicine. In compenso capiscono benissimo ciò che accade loro intorno, purché sia collocato ad una certa distanza. Il paradosso è che proprio nell’atto di confessare questa loro comune mancanza, le tre donne finiscono per mettere in risalto proprio ciò che credevano di non essere capaci di cogliere: la loro anima. Con le parole scavano nel proprio abisso interiore; con le azioni riempiono il vuoto della vita reale, propria e degli altri.

La convinzione, tipicamente femminile, di essere costantemente in ritardo, manchevoli di qualche cosa, è una percezione creata socialmente, non innata. Sono le cose intorno che devono imparare ad ascoltarci. È in loro che sta la mancanza. La lettura di questo libro aiuta nel convincerci di quanto ciò sia vero.

Ogni donna porta in sé stessa la rivoluzione. Ma le rivoluzioni, come i figli, devono essere prima incubate. E poi partorite: gettate fuori di sé.

Lascia un commento